会社の成長を支えるマーケティングとメタバースという未知への挑戦

提供:山口産業株式会社

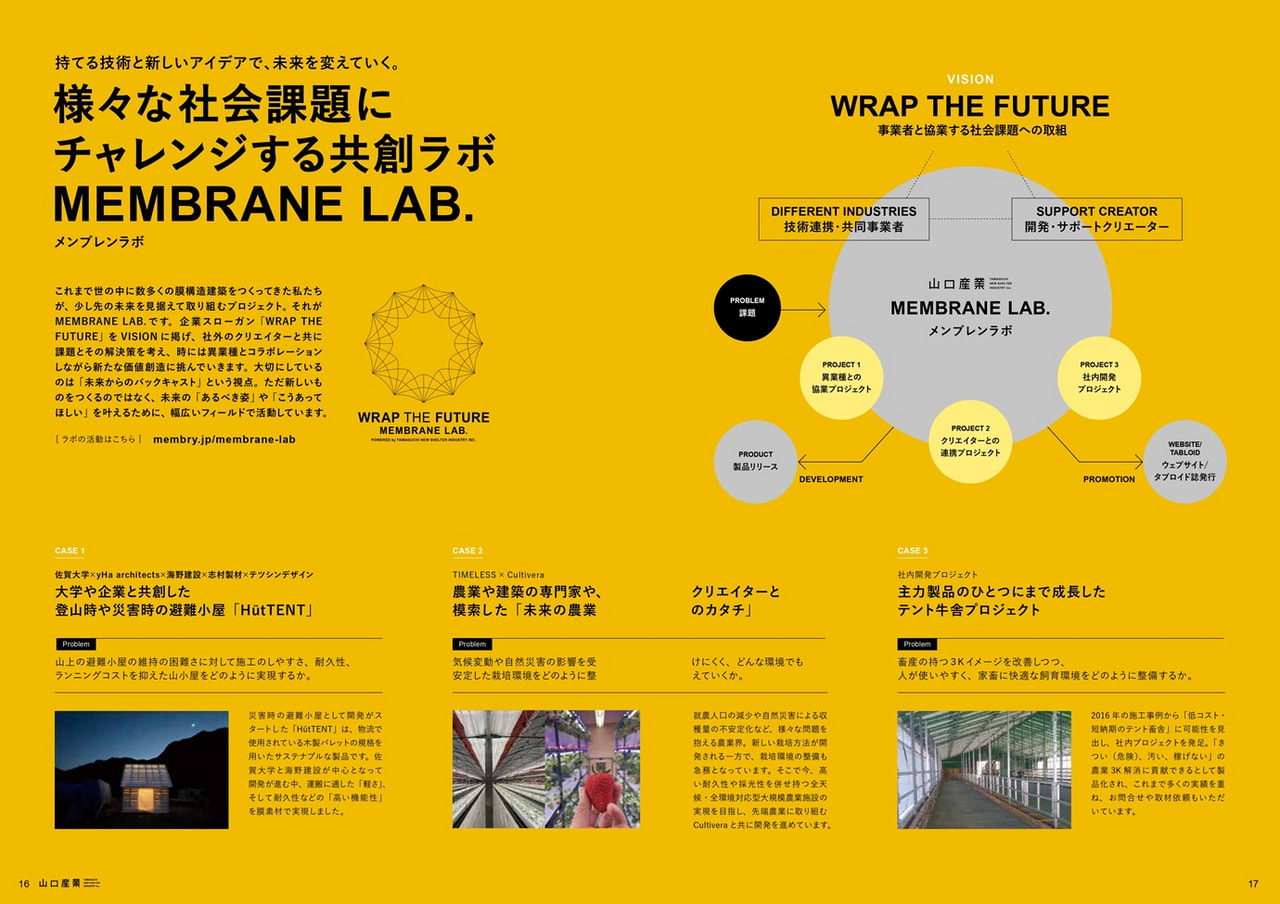

テント倉庫などを取り扱う山口産業株式会社はDXセレクション2024準グランプリを受賞。Salesforceを活用したマーケティングや新規事業への挑戦など、攻めのDXに取り組む山口産業の躍進の秘訣を伺ってきました。

トライアンドエラーで進めるマーケティング改革

-

中島/SISC

中島/SISC

あらためて、DXセレクション2024での準グランプリ受賞おめでとうございます。今日は御社の取り組みや、その進め方についてお話を聞かせてください!

まずSalesforceの導入について、どの様なお考えで導入されたのでしょうか?

-

松尾さん

松尾さん

ありがとうございます。Salesforceの導入にあたって考えていたことは、「競争優位性をどう確立し、自社の企業価値を高めていくか」ということでした。

私たちが重視しているのは「注文を受ける前」のステータス管理です。例えば、お客様がホームページにアクセスしたり、広告を通じて興味を持った段階では、まだ潜在的な顧客です。その段階から、私たちの取り組みや課題解決の方法を伝え、顧客の記憶に残るような情報提供を行っています。結果として、顧客が課題に直面したときに「あの会社なら解決してくれる」と思い出してもらえることを目指しています。

また、Salesforceのマーケティング機能を活用し、メルマガ配信や顧客の趣味・志向を分析、興味のある製品や情報を適切なタイミングで届ける施策を行っています。

-

中島/SISC

中島/SISC

マーケティングはどういったチームで行われているのですか?

-

松尾さん

松尾さん

マーケティングプロジェクトチームを立ち上げていて、約5年になります。以前は各部署が独立して広告や取材活動を行っており、効果測定ができていませんでした。しかし、プロジェクトを通じて施策の効果を定量的に測定し、改善サイクルを回すようになりました。

現在、7名ほどがプロジェクトに参加しており、皆、他部署との兼務という形ですが、広報課やDX推進室、営業部など、それぞれの部署からさまざまな知見を持ち寄っています。プロジェクトで考えた施策を営業部門に落とし込み、具体的なリストやアプローチ方法を共有しています。

-

中島/SISC

中島/SISC

兼務で業務を行うのは大変だと思いますが、メンバーの皆さんはプロジェクトに対してどのように向き合っていらっしゃいますか?

-

松尾さん

松尾さん

確かに兼務は大変ですが、新しい知識が増える楽しさや、目標を達成した時の達成感があります。若いメンバーの意見は新鮮で、自分にはない発想も多いので、積極的に取り入れています。

-

橋本さん

橋本さん

私たちの会社では「トライアンドエラー」を尊重する文化があります。失敗を責めることはなく、むしろ挑戦しないことが一番の問題とされています。結果が成功であれ失敗であれ、次の改善につながるという共通認識があり、失敗を恐れずに取り組む姿勢が根付いています。

-

中島/SISC

中島/SISC

トライするスピード感が求められる環境は、少しプレッシャーも感じるのではありませんか?

-

松尾さん

松尾さん

確かに神経を使いますが、上長も私たちの挑戦を理解してくれています。心理的安全性が確保されているので、部署を超えた協力がしやすい環境だと感じています。

-

中島/SISC

中島/SISC

トライアンドエラーがしやすい会社の雰囲気や文化がどのようにしてできあがっていったのかが気になります。社長がそういった考えを常に伝え続けていらっしゃるのでしょうか?

-

橋本さん

橋本さん

「伝える」というより「行動で示している」と言った方が正しいかもしれません。社長自身が恐れずに新しいことに挑戦するタイプで、その姿勢が社内全体に浸透しているように感じます。DXに関しても、社長が示すスピード感に松尾がしっかり応え、システム導入なども急ピッチで進めています。

例えば、DXセレクションに参加した際に「システムが多すぎる」という課題が見えたとき、すぐに「統合しよう」という方針が出され、今ではウェブマーケティングのプロジェクトにもその改善が反映されています。

新規事業に取り組んでいくためのマインドセット

-

中島/SISC

中島/SISC

新規事業について、具体的にどのようなサービスや商品を展開されているのでしょうか?

-

松尾さん

松尾さん

最近では「陸上養殖」が注目されています。海外では養殖のシェアが約50%に達している国もありますが、日本ではまだ20〜25%ほどです。この分野には大きな成長の可能性があると分析しています。そのため、マーケティングを通じてどのようにアプローチしていくか、具体的な戦略を立てています。

-

橋本さん

橋本さん

当社の主力製品であるテント倉庫は、作業場や検査場など多目的に利用されています。その中で、陸上養殖施設としての利用実績も以前からありました。プロジェクトを立ち上げるにあたり、製造部長が「世界的なタンパク質不足の解消に向けて、天候に左右されない陸上養殖が重要だ」と考えたことがきっかけです。コストや仕様面でテント倉庫の利便性が評価され、プロジェクト化が進みました。

弊社では「できない」と言わない文化があります。例えば、倉庫を納入したお客様から「これ、牛舎としても使えないか?」と相談された際、他社では断ることが多いかもしれません。しかし、当社では一度持ち帰って検討し、形にするところまで持っていきます。その柔軟性が、ニーズをしっかりと拾い上げる要因の一つだと思います。

-

中島/SISC

中島/SISC

その柔軟性の高さが、他社にはない大きな強みですね。

-

松尾さん

松尾さん

例えばグランピング施設でも、「できますか?」という問い合わせに対して「できますよ」と回答し、いくつかのパターンを提案して製品化を進めました。結果として、数十棟の施設を納入することができました。こうしたお客様の要望に応える姿勢が、事業の成長につながっていると感じています。

当社の製品はもともとニッチ市場向けですが、「どんな形状でも設計・施工する柔軟性がある」という自信とお客様の要望に応える姿勢が、多くの信頼を得ている理由だと思います。

-

中島/SISC

中島/SISC

そうなんですね。では、人材育成に関してお聞きしたいのですが、社風やマインドセットは短期間で浸透するものではないと思います。そうした文化を定着させるために、何か具体的な人材育成制度や教育プログラムは実施されているのでしょうか。

-

松尾さん

松尾さん

従来はOJT(On-the-Job Training)で各部署ごとに指導していましたが、それだけでは求める水準に達しないという課題がありました。特に製造部では、従業員が自分の成長課題を明確にし、解決の道筋を示すことが重要です。

そこで「レーダーチャート」を導入し、業務や知識を分類し、資格マスターやビジネスマナー、分析業務などを5段階で可視化しました。定期的なテストで現在地と次の目標を確認し、1ヶ月ごとの計画でスキル向上を図ります。評価結果は人事制度にも反映され、従業員は自身の成長段階を把握できます。

-

中島/SISC

中島/SISC

評価制度として非常に体系的に整備されているのですね。従業員の成長過程が可視化されるのは、大きなメリットだと思います。

-

松尾さん

松尾さん

そうですね。これに加えて、DX人材育成にも取り組んでいます。例えば、セキュリティ分野やIT技術分野など、専門性ごとに分類し、それぞれの知識レベルを測定します。一定の知識水準に達した段階で、ITコーディネーターなどの資格試験を受けるよう奨励しています。

-

中島/SISC

中島/SISC

マインドセットの醸成についてはいかがでしょうか。やはり日々繰り返し伝え続けることが大切なのでしょうか。

-

松尾さん

松尾さん

確かに、マインドセットは一度教えたからといって定着するものではありません。重要なのは、なぜその知識やスキルが必要なのかという理由を理解してもらうことです。興味や目的意識がないままでは、勉強しようという意欲も湧きません。そのため、教える側にも一定のスキルや工夫が求められます。

私は単なる「合格するための勉強」をさせるのではなく、知識や技術の背景にある意味を理解させることを重視しています。また、給与面の向上はもちろんモチベーションに繋がりますが、それだけではなく、仕事そのものにやりがいを感じてもらえるよう努めています。

学生の頃に部活などに打ち込んだ人ならお分かりいただけると思いますが、仕事でも一生懸命取り組まなければ達成感や充実感は得られず、その姿勢を伝え続けることでマインドセットが醸成されると思います。

-

中島/SISC

中島/SISC

非常に納得感があります。従業員一人ひとりの成長とやりがいが、組織全体の成長に繋がっていくのですね。

マーケティングにおける重要な考え方

-

中島/SISC

中島/SISC

マーケティングのそのプロジェクトを進める中で、5年という月日が経過したとのことですが、過去直面した課題や大きな壁はありましたか。

-

松尾さん

松尾さん

「テント倉庫」というキーワードで検索した時に、YahooやGoogleの検索順位が20位前後にとどまる時期がありました。アクセス数も6000人程度で停滞し、そこから8000人や1万人に到達するにはどうすればよいか悩んでいましたね。そこで、ホームページのリニューアルや動線の整理、SEO対策の強化、新しいコンテンツや記事の追加など、さまざまな施策を実施し、少しずつではありますが、アクセス数を増加させることができました。

-

橋本さん

橋本さん

マーケティングは数値として結果が現れるまでに非常に時間がかかります。1年間外部業者に依頼してもすぐには成果が出ず、数ヶ月後にようやく結果が現れることもありました。また、目標設定に関しても、ウェブのアクセス数なのか、契約数なのか、売上なのかといった指標をどこに設定すべきかが明確になるまでにも時間がかかりましたね。

-

松尾さん

松尾さん

目標自体は設定していましたが、最初はアクセス数を追いかけ、次に新規登録者数に切り替えるなど、試行錯誤を繰り返してきました。目標が明確でなければ施策も立てられませんし、計測もしづらくなります。最終的な目標は売上ですが、そのためには母数を増やす必要がありますし、興味を持ってくれる人に正確な情報を届けることが大切です。営業部が商談を進めるためにも、マーケティングとしては問い合わせ件数をいかに増やすかに重点を置いています。

-

中島/SISC

中島/SISC

目標設定やその変更のタイミングは、知識や経験がなければなかなか難しい部分だと思います。外部からアドバイザーが入ることはなかったのでしょうか。

-

松尾さん

松尾さん

基本的には私たち自身の肌感覚で調整していましたね。すぐに達成できる目標もあれば、そうでないものもあります。近年はようやく、身の丈に合った目標設定ができるようになってきたと感じています。達成が難しすぎる目標では従業員のモチベーションも下がってしまうので、努力すれば達成可能な目標を設定することが重要です。毎年売上目標が10%ずつ上がるため、アクセス数や問い合わせ数の目標もそれに合わせて調整しています。

-

橋本さん

橋本さん

昨年は初めて売上目標を達成することができました。高めに設定された目標でしたが、それをクリアできたことは大きな成果です。マーケティング施策で問い合わせが増えても、最終的に営業部がそれを商談に繋げなければ成果にならないので、営業部との連携が重要でした。最近では営業部がプロジェクトに積極的に関わるようになり、連携がスムーズになりましたが、初期はその橋渡しに非常に苦労しました。

-

中島/SISC

中島/SISC

マーケティングと営業が連携することで、ようやく成果が最大化されるわけですね。どのように橋渡しをされたのか教えていただけますか?

-

橋本さん

橋本さん

営業部は日々の業務で忙しいため、新しい取り組みにはどうしても抵抗感があります。そこで、なぜこの施策が必要なのか、どのような意味があるのかをデータや資料を用いて丁寧に説明しました。その結果、トップ層が理解してくれることで、トップダウンでの進行がスムーズになり、売上も伸び続けています。ウェブ経由の売上は、この5年間で約2.5倍に成長しました。

-

松尾さん

松尾さん

ホームページ経由でこれほど売上が伸びるとは、正直驚きました。昔はインターネットで高額な製品を購入する文化はあまり根付いていませんでしたが、今ではそれも当たり前にオンラインで行われる時代になってきています。安心して購入してもらえる環境を整えるために、ホームページにはシミュレーション機能を追加するなど、さまざまな工夫をしています。

ブランディングと社内浸透

-

中島/SISC

中島/SISC

私は業界知識もあまりありませんし、御社がターゲティングしている顧客層とは違っていると思いますが、それでも御社の名前を耳にする機会が増えたように感じます。ブランディングについてはどのように考えておられますか?

-

橋本さん

橋本さん

弊社のブランディングを考える際に、テーマとして掲げたのは「社会課題に膜構造でどう貢献できるか」という視点でした。ブランディングという言葉だけを使うと表面的に感じられるかもしれませんが、私たちはこのテーマを基盤に事業を続けてきました。

畜舎や陸上養殖もそうですが、業界課題は社会課題と直結していることが多いんです。私たちは製造業ですが、今や建築業に近い分野にも関わっており、例えば万博のパビリオン建設にも携わっています。建築業界では、CO₂排出削減やGX(グリーントランスフォーメーション)の推進が大きなテーマとなっており、大手企業ほどそのニーズが高まっています。

-

橋本さん

橋本さん

私たちがその課題解決に向けた手段を模索し続けることは、販促にもつながりますし、結果的にブランド価値の向上にも貢献します。最初は社内でその重要性が理解されるまで時間がかかりましたが、今では経営戦略室を中心に県の支援を受けながらGXのモデル企業として取り組みを続けています。ただ、こうした取り組みは即座に効果が出るものではありません。特に私たちはBtoB企業なので、信頼性や透明性が非常に重要です。そのため、メディアや業界誌、ウェブサイトなどを通じて取り上げられることが、お客様からの信頼を得る上で大きな要素になっています。

-

中島/SISC

中島/SISC

社内で理解されるまでに時間がかかったというのはどのような状況だったのでしょうか?

-

松尾さん

松尾さん

最初は「なぜこれをやるのか?」という疑問が社内にもありました。しかし、数年が経過して振り返ると、「やっていてよかった」と実感できる部分が多くあります。

-

橋本さん

橋本さん

受け入れ、浸透していく過程は服を着ることに似ていると思います。最初は「少し背伸びしている」と感じることもありますが、着続けているうちにそれが自然になり、内面も変わっていく。今では営業トークでも自然と「社会課題解決を目指しています」と言えるようになっています。

最初にこうした基盤をしっかり作ることは本当に大切で、この挑戦が後々大きな価値を生むと実感しています。

-

中島/SISC

中島/SISC

確かに、初期の取り組みは効果が見えにくいこともありますよね。しかし、それを受け入れ、継続できる社内の体制や意識が整っていたというのが素晴らしい点だと思います。

人間性を磨き、チームで取り組む

-

中島/SISC

中島/SISC

「チームで取り組む」というのは、DXに限らず非常に重要なキーワードだと思います。ただ、チーム形成や人間関係の問題は一筋縄ではいかず、画一的な解決策が存在しないのが難しいところですよね。御社ではどのように進められていますか?

-

松尾さん

松尾さん

DX推進室は現在2名体制です。もちろん、2人だけですべてをカバーすることは難しいので、今後はDX推進に向けた専任チームを作ろうと考えています。各部署から意見や要望を集め、それが実現可能かどうか、ほかに効果的なアプローチがないかなどをチーム内で検討していきたいですね。

-

橋本さん

橋本さん

個人的には、松尾の人間性が大きな役割を果たしていると感じています。松尾の所属する管理部門はSE業務だけでなく、多岐にわたる部署をサポートしてきました。そのため、多くの部署から「松尾さんにお願いすれば大丈夫」という信頼がすでに築かれているんです。

その結果、チームを組んで何かを進める際に、誰かが依頼を断るというケースがほとんどないんですよね。だからこそ、DXチームを作るときには、特定の部署に特化した人材よりも、複数の部署を横断的に経験してきた人や、多くの部署との関わりがある人の方が、チーム形成がスムーズに進むのではないかと思います。

-

中島/SISC

中島/SISC

人間性、本当に大事ですよね。他の企業でもぜひ参考にしてほしいポイントだと思います。松尾さんの人間性をコピーできたらいいのに、なんて思ってしまいます。

-

松尾さん

松尾さん

そもそもSEが社内にいるということ自体、佐賀県内の企業や地域の中小企業では珍しいケースだと思います。そういう募集枠を出しているところが少ないので、そういった意味では、運にも恵まれた部分が大きいと思います。

-

中島/SISC

中島/SISC

確かに、採用面でのそうした人材を確保する動きが影響しているのかもしれませんね。

未知への挑戦、メタバース空間での商談を実現させるには

-

中島/SISC

中島/SISC

メタバース空間での商談を実現させる取り組みもあるとお聞きしました。まさに未知への挑戦だと思いますが、どのように進めておられますか?

-

松尾さん

松尾さん

メタバースの準備には2年ほどかけていて、「メタバースで何かやろうよ」というアイデアから始まり、調査やシミュレーションを重ねてきました。どのように競争優位性を確立し、他社と差別化するかという課題も大きかったです。

-

橋本さん

橋本さん

膜構造は建築物であるため、お客様に実物を見せる機会が限られているという課題があり、営業担当が全国のお客様に実際の製品を見せに行くのは現実的ではない。そこで、リアルかつ没入感のある形で製品を知ってもらう機会を作りたいというのが出発点でした。

営業向けに製品を具体的に見せるツールとして使うのか、広報として膜構造自体を広く知ってもらうために使うのか、その目的の違いから意見が分かれ、質感やクオリティを追求するのか、使いやすさを優先するのかという点でも議論が続きました。外から見ると意見が対立しているように見えるかもしれませんが、実際には喧嘩ではありません(笑)どちらもお互いの言い分が間違っていないと理解しているからこそ難しく、議論にかなりの時間を費やしました。最終的には、まずは主力製品であるテント倉庫を中心にメタバースに実装し、その後、広く商品を知ってもらうという優先順位が決まりました。

-

松尾さん

松尾さん

製品分野ごとにエリアを分けて、テント倉庫では外観の色を変えたり、ドアの有無をカスタマイズしたりすることができます。将来的にはVRを活用し、お客様と一緒に倉庫内を歩きながら仕様を確認できるようにしたいと考えています。これは他にはない仕組みです。

また、テント倉庫自体のメタバースは存在しますが、町全体を再現し、工場や製品がどう配置されているかまで表現している例はありません。BIMデータを活用し、実物に近い仕様でメタバースを構築しているため、細部までリアルに再現された空間で商談が可能になります。

-

中島/SISC

中島/SISC

それはお客様にとっても非常に魅力的ですね。デジタル技術を活用した新しい取り組みとして非常に参考になります。メタバースの活用に取り組もうということが決まってからはどのような動きをされたのですか?

-

松尾さん

松尾さん

最初はメタバースについて何も分かりませんでした。SketchUpやUnityといった3Dツールを使いながら知識を高め、プロジェクトを進めてきました。時には方向性に迷うこともありましたが、議論を重ね、最終的に今の形にまとまりました。

-

橋本さん

橋本さん

若手メンバーにも挑戦してもらい、皆で知識を共有しながら進められたのが良かった点だと思います。一人だけが突っ走るのではなく、全員で足並みを揃え、共通のゴールイメージを持つことができました。

-

中島/SISC

中島/SISC

その協力体制が素晴らしいですね。構築自体は外部に委託されたのですか?

-

松尾さん

松尾さん

最終的にはBIMの知識がある業者に依頼しましたが、委託する前に自分たちでしっかりと知識をつけ、共通言語で話せるよう準備しました。

-

橋本さん

橋本さん

将来的には3Dモデルから部品データを抽出し、現場への製造指示や材料発注を自動化する仕組みまで構築したいと考えています。それが実現すれば、5年後、10年後には大きな変革が起きるでしょう。

-

中島/SISC

中島/SISC

本当に楽しみな取り組みですね。引き続き注目させていただきます。ありがとうございました!